関連記事

「甘いものを食べても太らない」を叶える、腸内細菌を発見 京大らの研究

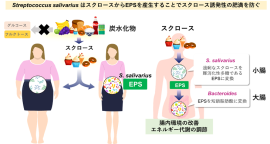

今回の研究の概要(画像: 京都大学の発表資料より)[写真拡大]

腸には1000種類近くの菌が住んでおり、私たちの体に様々な影響を与えている。近年、腸内細菌の状態が、腸だけでなく、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、免疫機能、認知症や精神疾患など体全体に影響を与えていることがわかってきている。

【こちらも】玉ねぎに含まれるケルセチン、二日酔い改善 アルコールの病気を予防 岡山大

京都大学や東京農工大学らの研究グループは1月31日、甘いものを食べても肥満になりにくくする腸内細菌を発見したと発表した。研究成果は、肥満や糖尿病の治療や予防への新しいアプローチとなっていくことが期待できるという。

この研究は、京都大学大学院生命科学研究科の木村郁夫教授、同大学の清水秀憲共同研究員、東京農工大学大学院農学研究院の宮本潤基准教授らの研究グループによって行われた。その研究結果は、1月29日に国際学術誌「Nature Communication」にオンライン掲載されている。

研究グループは、500人の便に含まれる腸内細菌から、菌体外多糖(EPS)を産生するものを5菌種取り出した。EPSとは、細菌がエネルギーを貯蔵するために菌体表面に分泌する、多数の糖が繋がっている物質である。

EPSを産生する5種類の菌のうちの1つ、S. salivariusは、ほとんどのヒトの腸に存在している一方で、発酵食品やマウスが持っていない菌だった。この菌を多く持ち、短鎖脂肪酸濃度が高いと、肥満度は低くなることが判明したという。そこでヒト腸内細菌由来EPS産生菌であるS. salivariusをさらに詳しく調べることにした。

S. salivariusがショ糖をもとにして作るEPS(SsEPS)を解析したところ、ヒトが消化することができない食物繊維に似た難消化性多糖であることが判明。このSsEPSを消化できる菌を腸内細菌の中から探しだした。その結果SsEPSを分解して酪酸、酢酸などの短鎖脂肪酸を作る菌B. ovatus および B.thetaiotaomicronを特定したという。

研究グループは、SsEPSが宿主にどのような影響を与えるかを調べるために、肥満モデルマウスを用いて実験を行った。

SsEPSを長期間与え続けた肥満モデルマウスでは、体重増加の抑制、短鎖脂肪酸の増加、血糖値などの改善が見られた。一方、短鎖脂肪酸を認識する受容体を持たない変異マウスでは、これらの効果がなくなってしまったという。

つまり、SsE PSが効果をあらわすためには、短鎖脂肪酸が必要である可能性が示唆された。

EPS産生菌を無菌マウスの体内に定着させたところ、体内にEPSが産生されていることを確認。さらにEPSを分解する菌を定着させたところ、短鎖脂肪酸の増加や、体重増加の抑制、血糖値の改善が見られたという。

これらの結果により、EPS産生菌は、ショ糖からヒトが消化できないEPSを産生し、糖の吸収を抑えること、さらにこのEPSから短鎖脂肪酸を産生してショ糖が原因の肥満を防ぐというメカニズムを解明した。

今回の研究結果により、EPSがプレバイオティクスやプロバイオティクスとしてだけでなく、ポストバイオティクスとしての効果を持つ可能性が考えられるだろう。また今後の研究により、腸内細菌とEPS、そして短鎖脂肪酸による肥満や肥満に関連する疾患の予防、治療の新しいアプローチとなっていく可能性に期待したい。(記事:室園美映子・記事一覧を見る)

スポンサードリンク