関連記事

牛の受精卵を生きたまま選別し良好なものを選ぶ技術を開発、東京農工大

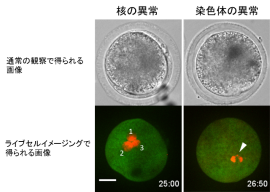

ライブセルイメージングで異常が認められた受精卵の画像。(画像:東京農工大学発表資料より)[写真拡大]

蛍光プローブを細胞内に導入し、生きたまま細胞内分子の挙動を可視化する「ライブセルイメージング技術」によって、生きた状態の牛受精卵を選別し、染色体異常などを発見する技法を東京農工大学大学院農学研究院生物生産科学部門・杉村智史テニュアトラック特任准教授、近畿大学生物理工学部遺伝子工学科・山縣一夫准教授、扶桑薬品工業研究開発センター・八尾竜馬主任研究員、農研機構畜産研究部門・的場理子上級研究員らの共同研究グループが開発した。

【こちらも】鹿児島鰻と神畑養魚、民間企業で初めてウナギ人工孵化に成功

近年、経済的に高付加価値である黒毛和種(いわゆる和牛)を、体外受精によって増産する試みが盛んに行われるようになっている。しかし、体外受精による妊娠確率は、現時点の技術では30%から50%程度である。

失敗したからといって費用が掛からないわけではもちろんないので、畜産農家にとっては負担が大きい。妊娠に至らないケースは多々あるわけであるが、それによって生じる損失は、100頭規模の農家において年間数百万円にも上るという。

妊娠率を上げるためにはどうすればいいかというと、質のいい(流産に至らない)受精卵を選別することが重要なわけであるが、そのための方法として従来的に用いられている方法は、「目で見て良し悪しを判断する」というものである。国際受精卵移植技術学会(IETS)の基準というものがあるのだが、主観に頼った方法であることに変わりはなく、客観的かつ確実な選別技術の開発は渇望されていた。

今回の研究では、東京農工大で採取された黒毛和牛もしくは黒毛和牛を親に持つ交雑種の未熟性の卵子を、まず22時間かけて近畿大学に輸送した。その後、「ライブセルイメージング技術」によって良好な受精卵を2つ選別し、凍結して農研機構まで輸送し、2頭の和牛に移植したところ、2頭とも受精したという。

なお研究の詳細は、Scientific Reportsにオンライン掲載されている。(記事:藤沢文太・記事一覧を見る)

スポンサードリンク