関連記事

鹿児島鰻と神畑養魚、民間企業で初めてウナギ人工孵化に成功

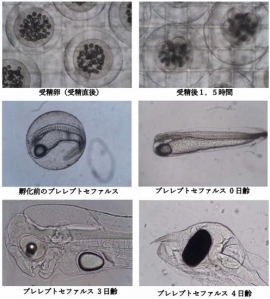

ウナギの受精卵から孵化後4日目までの写真。(画像:鹿児島鰻発表資料より)[写真拡大]

鰻養殖大手の鹿児島鰻と観賞魚大手の神畑養魚は、2017年9月30日、ウナギの人工孵化により仔魚を得ることに成功したと発表した。両社は2014年春から共同研究を進めていた。

【こちらも】ウナギ絶滅阻止の切り札となるか 生協がウナギ味ナマズを取り扱い

ウナギの人工孵化そのものは1973年に北海道大学が世界で初めて成功しており、また2010年には、水産総合研究センター(現在の国立研究開発法人水産研究・教育機構)が完全養殖に成功したという報告も上がっている。だが、いずれもコスト面から商業化は困難であるとされており、また今回のような民間企業によるウナギ人工孵化の研究報告例は初であるという。

現在、市場流通しているウナギはすべて100%天然資源由来である。人工種苗に由来するウナギが流通に乗ったことは、人類史上一度もないらしい。そして、ウナギは絶滅が危惧されている。代替品として、近大ナマズや、かまぼこによって作られたウナギのかば焼き風商品などが開発されてはいるが、本物のウナギの完全養殖の商用化が果たされるのならば、それに越したことはないであろう。

鹿児島鰻と神畑養魚は、天然のシラスを3年半かけて親魚に育て、性成熟させて受精卵を獲得し、そこから孵化した仔魚を得ることに成功した。今後は、生産の安定化を図りながら、餌や水槽の研究を進めていく。

そして人工のシラス、クロコ(ウナギの幼魚で、色が付き始めた程度の生育状況のもの)、親ウナギを育成できるようにし、人工種苗由来のウナギを可及的速やかに流通させたいという。また、当然、養殖ウナギの安全性や技術的な特許の問題なども検討していくことになる。

なお、前述の水産研究・教育機構は現在もウナギ養殖事業の研究を水産庁の肝煎りで進めており、水産庁は2020年をメドとした完全養殖ウナギの流通を目標に掲げている。

是非とも両者の間で開発競争を進め、ウナギの絶滅回避の切札となるであろう、完全養殖の事業化を成功させてほしいものである。(記事:藤沢文太・記事一覧を見る)

スポンサードリンク