関連記事

ウイルス感染後に続く倦怠感のメカニズム解明へ 理研の研究

新型コロナウイルス感染症は、感染中の急性期の症状だけでなく、その後に長引く罹患後症状、つまり後遺症に苦しむ人も少なくない。2023年9月に国の研究班が3つの自治体で調査したところ、感染した成人の1~2割において、咳や味覚異常、倦怠感などの症状が罹患後2カ月以上経っても継続しているという結果だった。

【こちらも】大きくなったがんが消失 優秀な薬の運び屋を開発 マウス実験で 東大ら

それらの症状の中でも倦怠感は、辛い症状にも関わらずその症状が起こるメカニズムが明らかになっておらず、治療法も確立されていない。理化学研究所(理研)は、ウイルス感染後の倦怠感発生の仕組みについて、動物モデルを用いて明らかにしたと発表した。

今回研究を行ったのは、理研生命機能科学研究センター生体機能動態イメージング研究チームの崔翼龍チームリーダー、標識化学研究チームの土居久志チームリーダー、健康・病態科学研究チーム の渡辺恭良チームリーダーらの国際共同研究グループである。研究の詳細は、11月9日付で科学雑誌『Frontiers in Immunology』オンライン版に掲載された。

ウイルスや細菌が感染した時によく起こる発熱や痛みのメカニズムは、かなり解明されているが、倦怠感はまだほとんどわかっていない。だが脳内の炎症が関連しているだろうという予測は、これまでにされてきていた。

ウイルスが体の中に入ってきた時、敵であるウイルスを排除するためにまず働くのはマクロファージである。白血球の一種であるマクロファージは、死んだ細胞などをた食べて体内を掃除しているが、そこでウイルスなどの敵を食べると「こんな敵が入っているぞ!」と、免疫の司令役であるT細胞に報告する。

報告を受けたT細胞は、ウイルスを直接やっつけるキラーT細胞や、抗体を作るB細胞に指示を出し、ウイルスを排除する。このような時に司令を伝える物質の総称が「サイトカイン」である。

サイトカインには炎症を抑える働きをするものと、逆に炎症を引き起こす働きをするものがあり、通常は炎症は制御されている。炎症は、体内で免疫細胞と敵が戦った、戦後処理場として必要な反応だ。だが炎症が制御を失った時、体内ではいろいろな問題が起こってきてしまう。

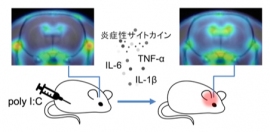

研究グループは今回、ウイルス感染と同様な症状を起こすpoly I:Cを擬似ウイルスとしてラットに与えて、生じる倦怠感について調べた。すると、poly I:Cを与えられた後2時間ほどで炎症性サイトカインが増加し、ウイルス感染と同じく数時間発熱した。

さらにマウスの自発行動量の変化を測ることで、倦怠感を定量化した。すると、poly I:Cにより自発行動量は減り、発熱が治った後も継続し、ゆっくりと回復することがわかった。

次に、poly I:Cによる擬似ウイルス感染によって脳に炎症が起こるかどうかを、PETイメージングを用いて調べた。すると脳の広い範囲に炎症が起きていることが確認できた。しかもセロトニン神経細胞が多く存在している部位での炎症の強さと倦怠感の強さが、相関していることがわかった。

セロトニンは、心の安定に関係している脳の神経伝達物質の一つである。うつ病の治療に用いられる薬としてセロトニンの量を増やす薬が使われており、その薬が抗がん剤の治療や慢性疲労症候群の倦怠感を軽減することも知られている。

つまり、ウイルス感染により脳内で起こった炎症が、セロトニン神経系に異常を引き起こし、倦怠感が長期間にわたって残存してしまうというメカニズムが考えられることがわかった。

今後さらに倦怠感が生じるメカニズムに関わる物質や仕組みが解明されていくことによって、現在治療法が確立されていない、新型コロナウイルス感染症後遺症を含む倦怠感の治療法や治療薬の開発につながっていくことに期待したい。(記事:室園美映子・記事一覧を見る)

スポンサードリンク

関連キーワード