関連記事

気象庁、「ひまわり黄砂監視画像」をホームページで公開 新たな黄砂対策に

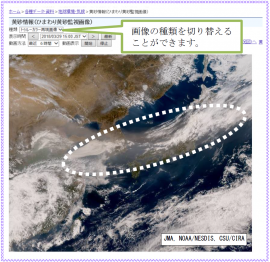

ひまわり黄砂監視画像の表示イメージ。(画像: 気象庁の発表資料より)[写真拡大]

新たな黄砂対策として、気象衛星ひまわりによる黄砂監視画像が、気象庁のホームページで提供されるようになる。これは地方自治体や黄砂飛来地域の住民に、黄砂対策ができるようにするための情報提供であるという。運用が開始されるのは1月29日。

【こちらも】飛来する黄砂が急性心筋梗塞のリスクを高める可能性が示される

提供される画像はトゥルーカラー再現画像とダスト画像で、1時間ごとに提供される。動画でも確認することができる。

トゥルーカラー画像は、人の目で見た時のような色合いで表現したものであり、茶色に広がる黄砂の領域を直感的に把握することができる。ダスト画像は、24時間利用可能で、黄砂はマゼンダ色(赤紫色)で表現される。

黄砂は、中国大陸内陸部にある乾燥、半乾燥地域(いわゆる砂漠地帯)の砂が、風によって巻き上げられ、偏西風に乗って九州地域を中心とした主に西日本に飛来する現象のことである。実際の黄砂の飛来地域は東アジア全体に及んでいる。日本で黄砂の被害が大きくなるのは、砂漠が乾燥する2月~4月。

砂だけが飛来するならそれほど問題はないのだが、土壌起源ではない物質、とくに人体に有害だとされるPM2.5などに代表される汚染物質が一緒に混じることによって、人体に悪影響を及ぼすことがわかっている。

とくに近年、中国の環境破壊による大気汚染は深刻な状況にあり、それらの汚染物質が黄砂と結びつくなどして運ばれてくるため、今回の気象庁の発表も対策の一つである。砂漠地域そのものが広がっていることも原因の一つという研究結果も存在する。

黄砂による健康被害については、2018年の環境省が発表したものによると、「アレルギー症状」「呼吸器疾患」「循環器疾患」が挙げられている。

中国による環境破壊対策、大気汚染対策が鍵になっているのだが、即効性のある対策はないため、日本としても独自に対策するしかないのが現状である。具体的な対策としては

・黄砂飛来情報の利用

・外出を控える

・どうしても外出しなくてはいけない時はPM2.5対応のマスクを着用する

・室内においてはPM2.5対応の空気清浄機を利用する

といった方法が挙げられている。

今回のひまわり黄砂監視画像は、とくに西日本に暮らしている人にとって、有用な黄砂対策の指針となるだろう。(記事:和田光生・記事一覧を見る)

スポンサードリンク