関連記事

繰り返し充放電できる小型燃料電池を開発 モバイル機器への応用期待 山梨大ら

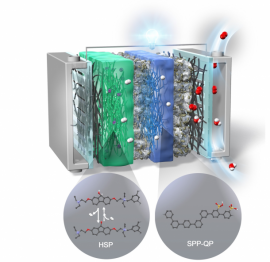

開発した全高分子形燃料電池の概念図(画像:早稲田大学の発表資料より)[写真拡大]

二酸化炭素などの温室効果ガス削減についての取り決めである「パリ協定」が2015年に締結され、化石燃料による発電からの離脱が一層求められている。こうした施策を加速させる技術のひとつとして、水素を燃料に発電する「燃料電池」が挙げられる。

【こちらも】産総研ら、世界初の高熱効率・低NOxの大型発電用水素エンジンを開発

山梨大学や早稲田大学は9日、繰り返し充放電できる全高分子形燃料電池の開発に世界で初めて成功したと発表した。

■安全性に課題のある燃料電池

燃料電池として現在もっとも期待されているのが、固体高分子形燃料電池(以下、PEFC)だ。常温で起動することから起動時間が短いだけでなく、安い材料の利用によりコストダウンが可能など、多くの特徴をもつ。そのため、自動車や家庭での電源など、多方面での用途が期待されている。

課題もある。自動車では高圧水素タンクからの供給、家庭では都市ガスから改質反応装置で水素を作り出すなど、安全性や携帯性、エネルギーコストで改善の余地があるという。

水素を貯蔵する材料として、ランタン・ニッケル合金(LaNi5)やマグネシウム・ニッケル合金(Mg2Ni)といった固体内に水素を吸蔵する合金がある。これらの水素吸蔵合金は体積あたりの水素貯蔵量は多いが、重量あたりの水素貯蔵量は少ないという欠点をもつ。

また、有機ハイドライド等の有機系材料は体積や重量あたりの水素貯蔵量は多いが、揮発性や可燃性、毒性をもつなど安全性に課題がある。このため、安全かつ貯蔵量の多い材料が求められている。

■水素タンクや改質反応装置不要で携帯性を有する

山梨大学、早稲田大学などの研究者らから構成されるグループはこれまで、プラスチックシートとして成形できるケトンポリマーが水素を貯蔵できる材料になることを見出している。ケトンポリマーからなるプラスチックシートを水に浸して電圧をかけると、アルコールポリマーが生成され、加熱することで水素が生成されるという。

今回、安全かつ軽量なプラスチックシートをセルに内蔵した全高分子形リチャージャブル燃料電池を設計し、実証実験を実施した。

その結果、一定の電流密度で最長8分の発電が可能で、50サイクル充放電が可能であることを確認。これにより、水素タンクや改質反応装置がなくても安全かつ携帯性を有する燃料電池が実現した。

研究グループは、材料の高性能化や耐久性などを改善することで、携帯電話や小型電子デバイスなどモバイル用途での電源として応用できるだろうとしている。

研究の詳細は、英科学誌Natureの系列誌Communications Chemistryに9日付でオンライン掲載されている。(記事:角野未智・記事一覧を見る)

スポンサードリンク