関連記事

社会的行動に関わる脳細胞を発見 神戸大など

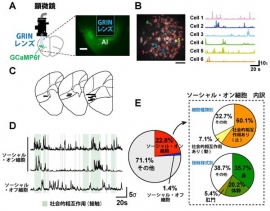

研究の概要(画像:神戸大学の発表資料より)[写真拡大]

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策のひとつとして挙げられる「ソーシャルディスタンシング戦略」。飛沫感染を予防するため人間同士の距離を2メートル前後空けることが推奨されているが、人間同士のコミュニケーションといった社会的行動の際に空ける距離などは、脳内でどのように決定されるのだろうか。神戸大学は23日、社会的行動に関わりのある脳細胞「ソーシャルセル」を同定したと発表した。

【こちらも】東北大、ハエの同性愛行動は遺伝的素因と社会環境の相互影響で起こることを発見

■未だ不明な社会的行動と脳細胞レベルのメカニズムとの関係

人同士の接触等の社会的な行動は、視覚や聴覚などの感覚系で情報処理し、記憶や動機、情動といった内的状態に照らし合わせて、探索や攻撃等の行動を決定するといった複雑なプロセスを経ている。これらに関わる脳領域として大脳皮質や視床下部、扁桃体などが知られているが、その背後にある脳内の神経ネットワークが何なのかなど、細胞レベルでの理解は未だ十分に進んでいないという。

神戸大学、理化学研究所(理研)などの研究者らから構成されるグループは、実験マウスを使い社会行動と関わる脳内の神経活動を調べた。1匹のマウスが入った箱の中に、これまで接触のないマウスや物体などを入れて、どのような行動をとるかや、その際の脳内における神経細胞の働きを調べた。その結果、鼻や体幹、肛門などと接触するような社会的行動は、物体よりもマウスのほうが接触時間が長いことが明らかになったという。

■社会的行動がないと活動しない脳細胞も

「カルシウム(Ca)イメージング法」と呼ばれる蛍光色素を、「大脳島皮質」と呼ばれる行動と関係のある部位に導入することで、ニューロン活動を記録する方法を実験マウスに用いた。その結果、社会的行動に相関して活動するソーシャル・オン細胞を同定。また反対に、社会的行動がない状態で活動するソーシャル・オフ細胞も同定されたという。研究グループによると、全737個のニューロンのうち、ソーシャル・オン細胞が22.8%、ソーシャル・オフ細胞が1.4%だった。

研究グループは、箱内の物体やマウスの位置を変えるなどしても、ソーシャル・オン細胞やソーシャル・オフ細胞が同定されることを実験で確認している。

今後は、ソーシャル・オン細胞がどこに投射するかなど、回路レベルで起こっていることの理解が進むことが期待されるとしている。

研究の詳細は、米科学誌PLOS Biologyに21日付で掲載されている。(記事:角野未智・記事一覧を見る)

スポンサードリンク

関連キーワード