関連記事

塩味を感じるメカニズムを解明 美味しい減塩への応用 京都府立医科大ら

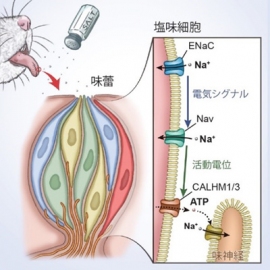

「おいしい」塩味受容の細胞および分子メカニズム(画像: 京都府立医科大学の発表資料より)[写真拡大]

私たちは舌で味を感じている。甘み、うまみ、酸味、苦味を感じる仕組みはすでに解明されているが、塩味についてはまだ明らかになっていなかった。京都府立医科大学の樽野陽幸教授らの研究グループは、この塩味を感じる細胞を同定し、その味の情報を脳に伝える仕組みを明らかにした。今後、高血圧患者治療のための減塩食開発への応用が期待される。

【こちらも】太古の火星の水は塩味だった 生命生存可能な環境も 金沢大などの研究

我々は、甘い、苦いなどの味を舌の表面にある味蕾で感じている。味蕾は味を感じる細胞の集合体だ。味を感じる細胞は甘み、うまみ、苦味、酸味を感じるものにほぼわかれている。しかしこれまでは塩味がどの細胞でどうやって感じられているかは解明されていなかった。

我々は塩分を「美味しい」と感じる。WHOによる塩分摂取量の基準は1日5gだ。それに対して2018年の日本人の平均塩分摂取量は男性11g、女性9.3gで大幅にオーバーしている。厚生労働省の基準でも男性7.5g、女性6.5gであり、日本人にとって「減塩」は重要な課題と言える。

そもそも塩分を多くとりすぎるとなぜ良くないのか。血液中にはもともとナトリウムが含まれており、一定の濃度に保たれている。塩分を多くとりすぎると、血液中のナトリウム濃度が高くなってしまい、その濃度をもとにもどすために血液中の水分量を増やして薄めようとする。塩辛いものを食べた時に喉が渇くのはそういうわけだ。

その結果、血管の内側の水分量が増えてパンパンになってしまい、血管への圧力が上がってしまう。これが高血圧の原因だ。この高血圧の状態が続くと、血管壁が厚く硬くなってしまい動脈硬化の状態になる。動脈硬化は脳梗塞、心筋梗塞などの病気を引き起こす。

これまで塩味の仕組みの研究が遅れていた理由のひとつが、すべての細胞にとってナトリウムは必要な物質だということがある。そのためナトリウムを取り除く実験ができないのだ。研究グループは、上皮型ナトリウムチャネル(ENaC)の阻害剤を与えた細胞から瞬時に阻害剤を取り除くことで、ナトリウムの濃度を変えずにENaCの働きを検討する方法を考え出した。

さらにENaCを持つ細胞が緑色に光る遺伝子改変マウスを作り、そこから緑色の細胞だけを生きたまま取り出した。それらの細胞を使い、塩味によっておこる反応の記録をとった結果、ENaCを持つ細胞のうちCALHM1/3チャネルも同時に持っているものが、塩味を感じる細胞として機能することがわかった。ENaCを欠損したマウス、そしてCALHM1/3チャネルを欠損したマウスには食塩を好む行動などがみられなくなった。

これらの研究により、塩味を感じる細胞にはナトリウムを取り込むENaCと、神経伝達物質を放出して味を伝えるCALHM1/3チャネルがあり、神経に情報を伝えていくことが明らかになった。また、ENaCを持たないマウスが高濃度の食塩に反応したことより、ENaCだけによらない、塩味を感じる味覚の複雑さが示唆された。

高血圧と診断されると我々はおそらくまずは減塩をすすめられる。これまでは出汁や香辛料、酸味などを加えて工夫した食事で乗り切っていくしかなかった。今回の研究結果により、新たな「美味しい減塩」が可能になっていくことが期待できるだろう。

本研究は3月30日の米国科学雑誌「Neuron」に掲載された。(記事:室園美映子・記事一覧を見る)

スポンサードリンク