関連記事

東北大、切断されたDNAの末端形状を解明 従来説覆す

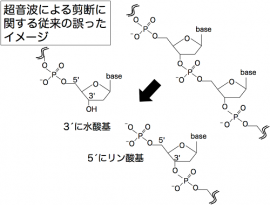

従来考えられてきたDNA切断時の末端形状(写真:東北大の発表資料より)[写真拡大]

東北大学は11日、DNAが切断された際の末端の形状構造を明らかにした。従来考えられてきた水酸基以外にも多様な構造をもつとし、修復方法も同時に提案されている。

【こちらも】切断されたDNAを修復するメカニズムが解明 東大の研究

■生命の謎を解明する鍵となるDNA

細胞内に存在するデオキシリボ核酸(DNA)には、生命の設計図とも呼ぶべき遺伝情報が書き込まれている。DNAの遺伝情報はリボ核酸(RNA)に複製され、この情報をもとにタンパク質が合成され、生命維持へとつながる。

DNAやRNA等の核酸は、「ヌクレオチド」と呼ばれる塩基、糖、リン酸から構成される基本構造をもつ。糖(5炭糖)同士はリン酸を介して2つの炭素が結合され、鎖を形成する。2本の鎖状の高分子化合物は、アデニンやグアニン等の塩基によって結ばれ、らせん構造を作る。

DNAは生命を理解するうえで重要な解析対象であり、物理的に切断されたDNAの末端を修復したのち解析されるという。ところが、切断された際の末端の炭素(3’)には酸素(O)と水素(H)からなる水酸基が存在すると長らく考えられてきた。

■これまで特定されなかった形状も復元可能

東北大学の研究グループは、超音波により、切断されたDNAについて各種の酵素を用いて反応特性を調べたところ、水酸基は約20%に過ぎず、従来の説を覆す結果がえられた。全体の約半分の末端はリン酸基からなり、さらに未同定の末端形状も約30%存在することが明らかになった。

また、この未同定の末端形状を水酸基へと変換する方法も開発。100%の効率で変換でき、効率的なDNA解析が可能になるという。

研究グループによると、DNAについての正しい理解は基礎学問的に重要なだけではないという。効率的にDNAを扱うにも欠かせない。今回、従来考えられてきたDNAの切断形状の誤りが正されたことで、DNA解析技術に重要な知見が与えられるだろうとしている。

研究の詳細は、Communications Biology誌にて8日に掲載されている。(記事:角野未智・記事一覧を見る)

スポンサードリンク