関連記事

3Dプリンタ造形物に特殊な色素で情報を埋め込む新技術が登場

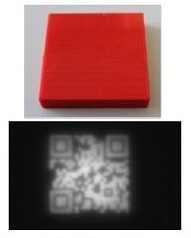

上は通常のカメラで撮影したもの、下は同じものを近赤外線カメラで撮影したもの。(画像:DIC発表資料より)[写真拡大]

神奈川工科大学とDICは、DICが開発した近赤外蛍光を発する色素を利用し、3Dプリンタで出力される造形物に情報を埋め込む新しい技術を開発した。例えば、著作権情報、設計者、あるいは取扱い仕様などを埋め込むことが可能で、肉眼ではまったく確認できないが、近赤外線カメラでの撮影など、特定の造影手段を用いることで情報を読み出すことができる。

【こちらも】大林組、特殊なセメント使った部材製造用の3Dプリンタを開発

3Dプリンタは、今日急速に普及しつつある。だが同時に、なおその立ち位置は過渡期的である。将来的には、一般家庭にまで高性能な3Dプリンタが広く普及し、ネットでの設計データのやりとりなどを通じて、物流の在り方を大きく変えるのではないか、という期待がある。

また、単なる立体物というだけではなく、何らかの情報を埋め込み、例えばIoTなどと連携するという可能性も検討の対象となっている。だが現状では、ICチップなどを利用する必要がある。つまり、工程を増やして部品を別に用意しなければならず、3Dプリンタの最大の文字味を消してしまわざるを得ない。そこで、より簡便に、何らかの手段で3Dプリンタ造形物に情報を埋め込む技術が求められている。そこで開発されたのが、今回の技術だというわけだ。

この技術では、3Dプリンタにおける造形物の出力時に、内部に色素を用いた樹脂で情報パターンを形成する。2種類の樹脂での形成に対応するため、2ヘッドの3Dプリンタが必要となるが、ICチップの組み込みなどの外的・付随的な工程は必要なく、3Dプリンタ内で完結させることが可能だ。

この情報パターンは、文字やコードなどの形を取り、近赤外線によるパターン像を形成する。現在、DICは、3Dプリンタ造形物に新たな付加価値を与えるこの技術の用途展開に向け、市場調査を進めているところであるという。(記事:藤沢文太・記事一覧を見る)

スポンサードリンク