関連記事

シカの増加が川の環境にも影響 魚の個体数も変化 京大の観察で明らかに

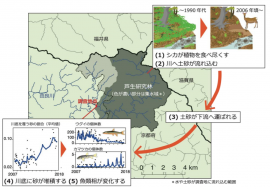

研究の概要図。(画像:京都大学発表資料より)[写真拡大]

この20年ほど、自然環境に対するシカの食害が大きな問題となっている。シカによる影響は様々なものがあるのだが、今回京都大学の中川光特定助教の研究によって示されたのは、シカの増減が川の魚の個体数に影響を及ぼすという事実である。

【こちらも】開拓前の北海道には今と同じく約70万頭のエゾシカが生息 北大の研究

シカの増加は日本だけではなく世界的に環境問題となっているのだが、特に日本で問題となるのは本州以南のニホンジカ、そして北海道のエゾシカである。シカは貪欲な食性を持つ生き物であり、林床に生える植物を食べ尽くし、地面をむき出しにしてしまうことが知られる。従って、その影響は単に植物のみでなくそこに暮らす昆虫や小動物にも大きく及ぶ。

しかし一方で、シカの個体数の増加が、森林と接する河川やそこに住む生き物に与える影響については、これまで目立った研究がなかった。

今回の研究は、シカが大規模に繁殖している京都府北部の芦生研究林における、10年以上の観察データに基づいた、シカが河川の生態系に及ぼす影響についてのリサーチである。

芦生研究林には由良川が流れている。そこで2007年から2018年にかけ、シュノーケリングによる魚類の個体数のカウント、そして環境の測定が行われた。結果として、森から流れ込んだ土砂が堆積することで砂に覆われた川底が増え、大きな石に覆われた川底は減っていた。

この環境変化によって、大きな石場を好むウグイという種の魚は個体数を減らしていたが、砂地を好むカマツカは逆に個体数を増加させていたという。

事実としてはこれだけではあるが、この研究は、シカの個体数の増加が森林だけでなく河川にまで及ぶ事実を、実測データをもとに明らかにした貴重な研究であるという。

研究の詳細は、米国の科学誌「Conservation Science and Practice」にオンライン掲載されている。(記事:藤沢文太・記事一覧を見る)

スポンサードリンク

関連キーワード