関連記事

北見工業大学、オホーツク海でメタンハイドレートの回収に成功

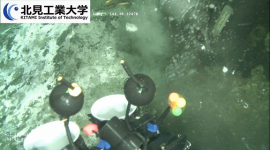

浮上するメタンハイドレートの小片。(画像:北見工業大学発表資料より)[写真拡大]

北見工業大学環境・エネルギー研究推進センターは、遠隔操作無人探査機ROVを用いた潜航調査によって、オホーツク海の北海道・網走沖で、海底表層に存在するメタンハイドレートと湧出ガス(メタンプルーム)の撮影と採取に成功した。

【こちらも】三重県沖で海底のメタンハイドレート回収に成功

調査地点は、網走の沖合35kmほどの2つの地点である。2012年、北海道大学の探索チームが、巨大なメタンプルームの存在を確認した場所だ。以後、注目され、海洋研究開発機構(JAMSTEC)も調査に訪れている。

今回の調査は、7月20日から22日にかけて行われた。海洋エンジニアリング社の所有する第一開洋丸にROVを搭載し、網走沖水深約550mの海山頂部と、水深約750mの海底谷の2か所において湧出ガスの噴出孔を探索した。

結果として、噴出孔は多数が密集した状態で発見された。多量のガスを噴き出している映像を収めることができ、湧出ガスを容器で採取することにも成功した(分析の結果、成分のほぼ100%がメタンガスであった)。

また、噴出孔をROVのマニュピレーターで掘削すると、ガスと同時に、メタンハイドレートの小片が多量に浮かび上がった。

さらに、調査地点には多数のタラバガニなども生息していた。ほかに、メタン湧出域で顕著に発見される、シロウリガイと見られる二枚貝の生体も回収できた。メタンハイドレートやメタンプルームが、海洋生態系に何らかの大きな影響を及ぼしている可能性が示唆されるものである。

メタンハイドレートは、化石燃料の一種であるとはいえ、比較的環境負荷が低く、またそのほとんどが未回収の状態で海底に眠っていることから、次世代のエネルギーとして期待されるものの一つだ。

今回回収されたデータは、オホーツク海におけるメタンハイドレートの資源量評価に利用可能であるものと考えられる。(記事:藤沢文太・記事一覧を見る)

スポンサードリンク