関連記事

東工大、ヒレから手足に進化した仕組みの一端を解明

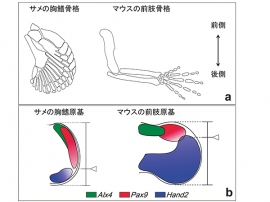

軟骨魚類ハナカケトラザメ(S. canicula)の胸鰭とマウスの前肢。(a)骨格パターン。サメの鰭は付け根の部分は3つの骨があり、体幹に付着している。一方、マウスの前肢は、ほかの四肢動物でもみられるように付け根の部分には1つの骨があり、体幹に付着している。(b)遺伝子発現パターン。前側(親指側)の遺伝子(Alx4, Pax9)の発現している領域と 後側の遺伝子(Hand2)の発現している領域のバランスがシフトしているのがわかる。(東京工業大学の発表資料より)[写真拡大]

東京工業大学の田中幹子准教授と鬼丸洸元大学院生らの研究グループは、鰭(ひれ)から四肢への進化をもたらした要因の解明に成功した。

私たちの四肢は、原始的な魚類の鰭(ひれ)から進化したものであり、原始的な魚類の鰭は付け根の部分が3つ以上の骨からなっており、この特徴を備えている鰭をもつ現存の生物としては、軟骨魚類があげられる。一方、四肢の場合は、付け根の部分は1つの骨からなっている。

今回の研究では、軟骨魚類サメ胚の胸鰭の原基で、遺伝子の発現パターンを調べ、前側と後側の領域のバランスが、四肢の原基よりも後側寄りになっていることを明らかにした。また、サメ胚の胸鰭の原基で、Gli3遺伝子の発現を調べたところ、サメの鰭では四肢の原基とは異なり、後側で強く発現していることがわかった。

さらに、Gli3遺伝子の発現パターンの変化の原因について解析したところ、軟骨魚類から四肢動物への進化の過程でGli3遺伝子の発現を制御するゲノム配列が変化していることに起因していることを明らかにした。

これらの結果から、鰭から四肢への進化の過程では、Gli3遺伝子の発現パターンの変化によって、前側と後側の位置価のバランスが少しずつシフトしていくことが、付け根の部分に1つの骨をもち、先端には5本の指をもつ四肢へと進化していく上で重要な要因の一つであったと考えられた。

鰭から四肢への進化の過程では、なぜ5本指になったのか(原始的な両生類は7-8本指あったと考えられている)などの問題は解明されていない。研究グループは今後、サメを題材に、鰭から四肢への進化の過程で働くGli3以外の因子や、その作用機序を明らかにしていくことで、鰭から四肢への進化の謎に迫りたいとしている。

なお、この内容は「eLife」に掲載された。論文タイトルは、「A shift in anterior-posterior positional information underlies the fin-to-limb evolution」。

スポンサードリンク