関連記事

京大、鹿児島県竹島で光合成をしない新種のラン科植物を発見

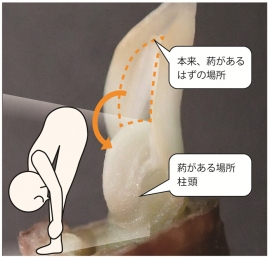

ヌカヅキヤツシロランの自動自家受粉様式(ずい柱の中心部分が折れ曲がり、葯帽(花粉)とともに柱頭に接着している。この部分をお辞儀に見立てた)(京都大学の発表資料より)[写真拡大]

京都大学の末次健司特定助教は、鹿児島県鹿児島郡三島村竹島での調査で、未知の菌従属栄養植物を発見した。

植物の中には、光合成を行わず、すべての養分を他の植物や菌類から略奪する「従属栄養植物」と呼ばれる種が存在し、その中でも菌類に依存するものを「菌従属栄養植物」と呼んでいる。菌従属栄養植物は光合成を行わないため花期と果実期にしか地上に姿を現さず、見つけることが非常に困難である。

今回の研究では、鹿児島県三島村竹島において調査を行い、未知の菌従属栄養性のラン科植物を発見した。この植物は、オニノヤガラ属に属し長い花筒をもつことから、既知種の中ではハルザキヤツシロランや、末次研究員が昨年度発表したタケシマヤツシロランに近縁と考えられる。

しかし、タケシマヤツシロランでは黒褐色である花被片の色が本種では淡褐色であることや、花期がタケシマヤツシロランよりも1~2週間早いことから、花の内部形態を精査したところ、ずい柱や唇弁の形態がタケシマヤツシロランとは異なっていることが分かった。そのため本種は、新種として記載され、「Gastrodia flexistyloides(和名:ヌカヅキヤツシロラン)」 と命名された。

研究メンバーは、「今回発見されたヌカヅキヤツシロランは、光合成だけではなく、開花もやめていました。このような進化は、昨年発見したタケシマヤツシロランでも見られます。(中略)今後も菌従属栄養植物の分類学的、生態学的研究を行うことで、植物が「光合成をやめる」という究極の選択をした過程で起こった変化を、一つでも多く明らかにしたいと考えています。」とコメントしている。

なお、この内容は植物分類学の国際誌「Phytotaxa」に掲載された。論文タイトルは、「Gastrodia flexistyloides (Orchidaceae), a new mycoheterotrophic plant with complete cleistogamy from Japan」。

スポンサードリンク