関連記事

東大、鉄カルコゲナイドの超伝導が発生する温度を引き上げることに成功

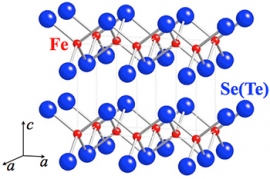

鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexの結晶構造を示す図。鉄とセレン(テルル)の四面体からなる層だけが積み重なった構造をとる。鉄系高温超伝導体の中で、最も単純な結晶構造である(東京大学の発表資料より)[写真拡大]

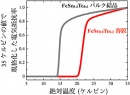

東京大学の今井良宗助教・前田京剛教授らによる研究グループは、鉄カルコゲナイドが超伝導状態に変化する臨界温度を、従来の15ケルビンから23ケルビンへ上昇させることに成功した。

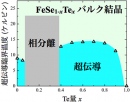

鉄カルコゲナイド超伝導体は、鉄系超伝導体の物質群の中で最も単純な結晶構造をしているため、同物質群の超伝導機構を解明する上で極めて重要な物質であると考えられている。しかし、この物質は特定の組成領域において相分離を起こすため、特性を理解する上で最大の障害となっていた。

今回の研究では、パルスレーザー堆積法を用いて、フッ化カルシウム基板上に鉄カルコゲナイド薄膜を作製したところ、従来の合成手法では相分離が不可避であると考えられていた組成領域であっても、相分離を抑制できることが分かった。さらに、超伝導臨界温度を調べたところ、これまで同物質のバルク結晶で得られていた値よりも1.5倍高い、約23ケルビンであることが明らかになった。

今後は、本研究成果が鉄系超伝導体の超伝導発現機構の解明に繋がると期待されている。

なお、この内容は2月2日に「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」に掲載された。

スポンサードリンク