関連記事

超新星爆発後に暗くなった星の再増光現象を発見 京大や阪大らの研究

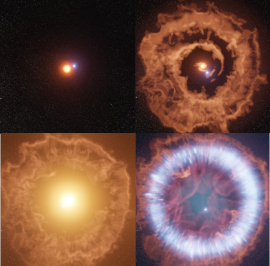

超新星爆発前後の想像図。(左上)画面中央のオレンジ色の星が将来超新星爆発を起こす。青色の星はその伴星。(右上)伴星との重力相互作用によって爆発直前(爆発の約1500年前)に星周物質がばら撒かれる。(左下) 超新星爆発の瞬間。(右下)爆発で飛び散った星の残骸が時間差で星周物質に届き、約1年後以降に電波再増光として観測された。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K. Maeda et al.[写真拡大]

超新星爆発は、大質量恒星の終末期に発生し、1つの銀河では数十年に1度程度起こる。この現象で、恒星はそれまでに放ってきた光の量とは比べ物にならないほどの莫大なエネルギーを放出するが、それが収束すれば、後は暗くなる一方であると従来は考えられてきた。

【こちらも】太陽系には誕生前に発生した超新星爆発の残骸が30%も存在 独マックスプランク協会ら

京都大学や大阪大学の研究者を中心とする国際研究チームは3月2日、いったん暗くなった超新星が、約1年後に電波波長領域において再び増光するという現象を確認したと発表した。超高性能電波望遠鏡のアルマ望遠鏡により、M77銀河で起きた超新星SN2018ivcを長期モニタリング観測。その結果、超新星からの電波発光が弱まった後、約1年経過後にミリ波帯で再増光する現象を発見したという。

SN2018ivcは連星系をなしており、超新星爆発を起こす約1500年前に、主星が伴星との相互作用で、ガスを大量に周囲の宇宙空間にまき散らしたと推測。超新星爆発から約1年後に、その領域に衝撃波が到達し、今回観測された再増光につながったのではないかという。

超新星爆発による衝撃波の速度は光速の約10%にも達し、これが主星の周り約0.1光年の領域にまで拡散した大量のガス領域に、ちょうど1年かけて到達したという訳だ。SN2018ivcでの超新星爆発が起きる前に生じていた主星からのガス放出における拡散速度は、1500年で0.1光年進んだことになるため、光速の1万5千分の1になる。光速は秒速約30万kmだから、このガスの拡散速度は秒速20km程度ということになるだろう。

今回の研究により、大質量恒星の連星系において、伴星の重力の影響が特定のレベルである場合、超新星爆発後の再増光をもたらすことが明らかになった。

伴星の重力の影響は連星間の距離で決まり、それが小さい場合には、主星のガス拡散は超新星爆発よりもかなり前に起こる。一方それが極端に大きい場合は、大きな主星のガス拡散は伴わないため、いずれのケースでも超新星爆発後の再増光は起こらない。その意味で今回の発見は非常に貴重なレアケースだったといえよう。

なお今回の研究成果は、3月1日に米天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載された。(記事:cedar3・記事一覧を見る)

スポンサードリンク