上記タグをクリックするとそのジャンルの写真だけを閲覧できます。

「スライドショーを開始」をクリックすると写真が自動的に切り替わります。

「スライドショーを開始」をクリックすると写真が自動的に切り替わります。

-

星雲NGC 6164/6165 (c) ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU

星雲NGC 6164/6165 (c) ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU -

-

-

アルマ望遠鏡が捉えたオリオン座のベテルギウス (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /E. O’Gorman/P. Kervella

アルマ望遠鏡が捉えたオリオン座のベテルギウス (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /E. O’Gorman/P. Kervella -

-

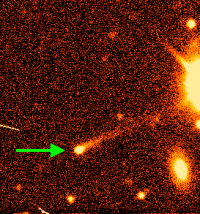

Active Asteroidsによって発見された活動的小惑星の1つ、小惑星2015 VA108。この小惑星は彗星のように尾を引いている。(画像: NASAの発表資料より)(c) Colin Orion Chandler (University of Washington)

Active Asteroidsによって発見された活動的小惑星の1つ、小惑星2015 VA108。この小惑星は彗星のように尾を引いている。(画像: NASAの発表資料より)(c) Colin Orion Chandler (University of Washington) -

-

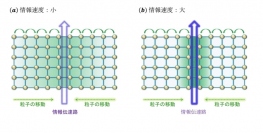

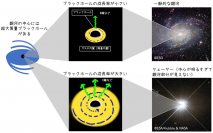

一般的な銀河(上)とクエーサー(下)との銀河中心ブラックホールの質量成長速度の違い(画像: 東京大学の発表資料より)

一般的な銀河(上)とクエーサー(下)との銀河中心ブラックホールの質量成長速度の違い(画像: 東京大学の発表資料より) -

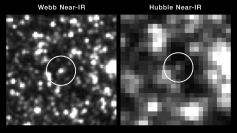

今回撮像に成功した白色矮星を周回する木星型惑星WD1202-232とWD2105-82の画像(米宇宙望遠鏡科学研究所の論文より)

今回撮像に成功した白色矮星を周回する木星型惑星WD1202-232とWD2105-82の画像(米宇宙望遠鏡科学研究所の論文より) -

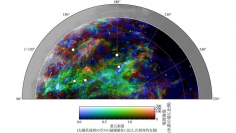

中速度雲の重元素量分布(この図では全天の4分の1の範囲を表示)(画像: 名古屋大学の発表資料より)

中速度雲の重元素量分布(この図では全天の4分の1の範囲を表示)(画像: 名古屋大学の発表資料より) -

1980年代と2010年代における魚類の餌をめぐる競合と体重減少メカニズム(画像: 東京大学報道発表資料の発表資料より)

1980年代と2010年代における魚類の餌をめぐる競合と体重減少メカニズム(画像: 東京大学報道発表資料の発表資料より) -

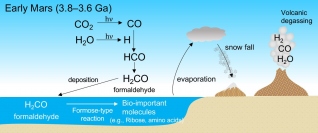

古代火星の暖かい大気中でのホルムアルデヒドの生成と、海洋の生命に不可欠な分子への変換を示す図。(画像: 東北大学の発表資料より (c) 小山俊吾)

古代火星の暖かい大気中でのホルムアルデヒドの生成と、海洋の生命に不可欠な分子への変換を示す図。(画像: 東北大学の発表資料より (c) 小山俊吾) -

-

宇宙初期の超大質量ブラックホールによって生成された磁場の図 (c) ROBERTO MOLAR CANDANOSA / JHU

宇宙初期の超大質量ブラックホールによって生成された磁場の図 (c) ROBERTO MOLAR CANDANOSA / JHU -

-

-

日本国内を見てみると、まだまだガソリン車の需要が高く、EV化のスピードは他の先進国よりも遅れていると言わざるを得ない

日本国内を見てみると、まだまだガソリン車の需要が高く、EV化のスピードは他の先進国よりも遅れていると言わざるを得ない -

赤色矮星TOI-715(左の赤い星)を周回するスーパーアース(右に描かれた惑星)のイメージ画像 (c) NASA/JPL-カリフォルニア工科大学

赤色矮星TOI-715(左の赤い星)を周回するスーパーアース(右に描かれた惑星)のイメージ画像 (c) NASA/JPL-カリフォルニア工科大学 -

-

宇宙初期の銀河中心で明るく輝くクェーサーJ2054-0005から噴き出す分子ガスのアウトフローを、アルマ望遠鏡で「影絵」として捉えた想像図。 (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

宇宙初期の銀河中心で明るく輝くクェーサーJ2054-0005から噴き出す分子ガスのアウトフローを、アルマ望遠鏡で「影絵」として捉えた想像図。 (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) -

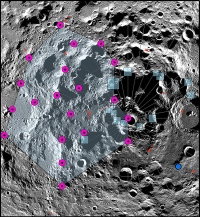

月の収縮が確認された南極付近(水色の四角領域はアルテミスIIIの着陸候補地、マゼンタの点は収縮断層に伴う地震の震源と想定される領域) (c) NASA / LRO / LROC / ASU /スミソニアン協会

月の収縮が確認された南極付近(水色の四角領域はアルテミスIIIの着陸候補地、マゼンタの点は収縮断層に伴う地震の震源と想定される領域) (c) NASA / LRO / LROC / ASU /スミソニアン協会 -

-

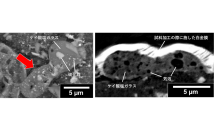

リュウグウ粒子表面に見つかった溶融物(左)。丸みを帯び、水滴状に見える。右は、溶融物断面のCT画像。多くの気泡を含んでいる。(画像: 東北大学の発表資料より)

リュウグウ粒子表面に見つかった溶融物(左)。丸みを帯び、水滴状に見える。右は、溶融物断面のCT画像。多くの気泡を含んでいる。(画像: 東北大学の発表資料より) -

今回分析された月の隕石。(画像: ウェスタンオンタリオ大学の発表資料より。Tara Hayden photo)

今回分析された月の隕石。(画像: ウェスタンオンタリオ大学の発表資料より。Tara Hayden photo) -

オウムアムアのイメージ画像。(c) European Southern Observatory, M. Kornmesser

オウムアムアのイメージ画像。(c) European Southern Observatory, M. Kornmesser -

-

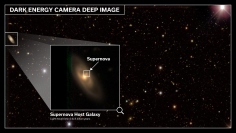

Dark Energy Survey(ダークエネルギー・サーベイ、DES)によるダークエネルギーカメラが検出する、1領域の例。この例では、超新星は明るい銀河中心の右上側に位置している。(c) DES collaboration

Dark Energy Survey(ダークエネルギー・サーベイ、DES)によるダークエネルギーカメラが検出する、1領域の例。この例では、超新星は明るい銀河中心の右上側に位置している。(c) DES collaboration -

アルテミスIIの乗組員。(左から) CSA (カナダ宇宙庁) のジェレミー・ハンセン氏、NASAのクリスティーナ・コッホ氏、ビクター・グローバー氏、リード・ワイズマン氏。 (C) NASA

アルテミスIIの乗組員。(左から) CSA (カナダ宇宙庁) のジェレミー・ハンセン氏、NASAのクリスティーナ・コッホ氏、ビクター・グローバー氏、リード・ワイズマン氏。 (C) NASA -

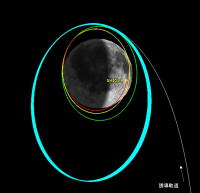

月周回軌道の模式図。水色の線が現在のSLIMの月周回軌道。今後は、高度約600kmとなる、緑色、黄色、赤色の軌道に入る。(画像: JAXAの発表資料より)

月周回軌道の模式図。水色の線が現在のSLIMの月周回軌道。今後は、高度約600kmとなる、緑色、黄色、赤色の軌道に入る。(画像: JAXAの発表資料より) -

タブレット端末画面(2次元平面)から映し出された地球のホログラムのイメージ。タブレット端末画面が宇宙の実態で、そこから映し出されたホログラムを人間は本物の宇宙であると錯覚しているのだろうか?

タブレット端末画面(2次元平面)から映し出された地球のホログラムのイメージ。タブレット端末画面が宇宙の実態で、そこから映し出されたホログラムを人間は本物の宇宙であると錯覚しているのだろうか? -

-

-

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC) で撮影されたブルドッグの画像。3種類のフィルターで撮った画像をそれぞれ青、緑、赤の擬似カラーで表した合成画像。ブルドッグで青い光の超過があることが分かる。(画像: 早稲田大学の発表資料より)(c) NAOJ / HSC Collaboration

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC) で撮影されたブルドッグの画像。3種類のフィルターで撮った画像をそれぞれ青、緑、赤の擬似カラーで表した合成画像。ブルドッグで青い光の超過があることが分かる。(画像: 早稲田大学の発表資料より)(c) NAOJ / HSC Collaboration -

クェーサーの進化に対する理論的な予想シナリオ。(画像: 早稲田大学の発表資料より)(c) 登口ら

クェーサーの進化に対する理論的な予想シナリオ。(画像: 早稲田大学の発表資料より)(c) 登口ら -

-

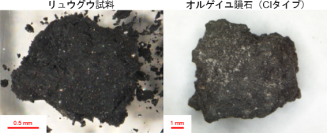

リュウグウ試料(左)とオルゲイユ隕石(炭素質コンドライト、右)の写真。リュウグウ試料はオルゲイユ隕石に比べて暗い物質が大部分を占めている(画像: 東北大学の発表資料より)(左・JAXA、右・著者撮影)

リュウグウ試料(左)とオルゲイユ隕石(炭素質コンドライト、右)の写真。リュウグウ試料はオルゲイユ隕石に比べて暗い物質が大部分を占めている(画像: 東北大学の発表資料より)(左・JAXA、右・著者撮影)